一、聚焦争议:被检举人尚未到案,是否影响被告人成立揭发型立功?

根据《刑法》第六十八条的规定,揭发型立功是指犯罪分子揭发他人犯罪行为,并经查证属实的行为。而司法实践中,在揭发型立功认定问题上,常见的争议情况是:在被告人提供被检举人的犯罪线索后,被检举人由于各种原因并未到案,此种情况下,对被告人是否能认定立功情节?能否对其从轻、减轻或免除处罚?由于对立功认定标准的理解不同,对于上述情况,实践中同案不同判的现象并不鲜见,影响司法公正的实现。

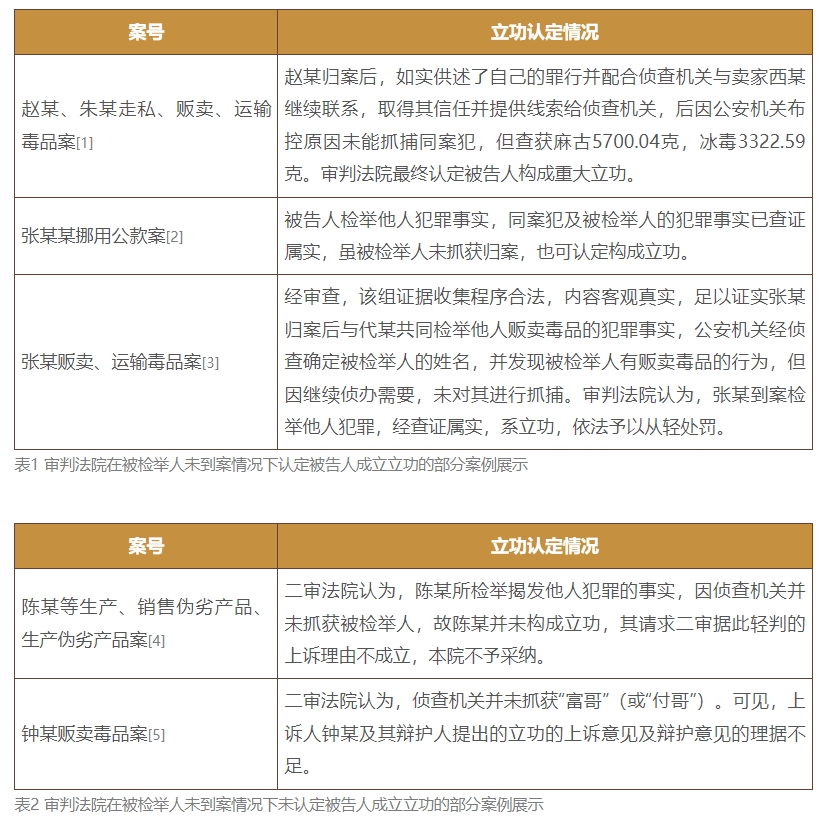

如下表所示,当前在司法实践中,对于被检举人尚未到案时被告人立功的认定,存在两种观点分歧:第一种观点认为,若被检举人的犯罪事实已经查证属实,即使被检举人未归案,也可以认定被告人成立立功。第二种观点认为,被检举人未归案的,不能认定被告人成立立功。

对于被检举人未到案时被告人的检举行为能否认定立功的问题,争议背后其实核心在于立功认定标准的不清晰。因此,为了更好厘清观点分歧,首先需透析立功制度背后的原理,界定立功认定的标准,再以立功认定的标准嵌套上述的争议问题,从而实现立功疑难问题的突破与解决。

二、标准厘定:对揭发型立功“实效性”标准的具体解读

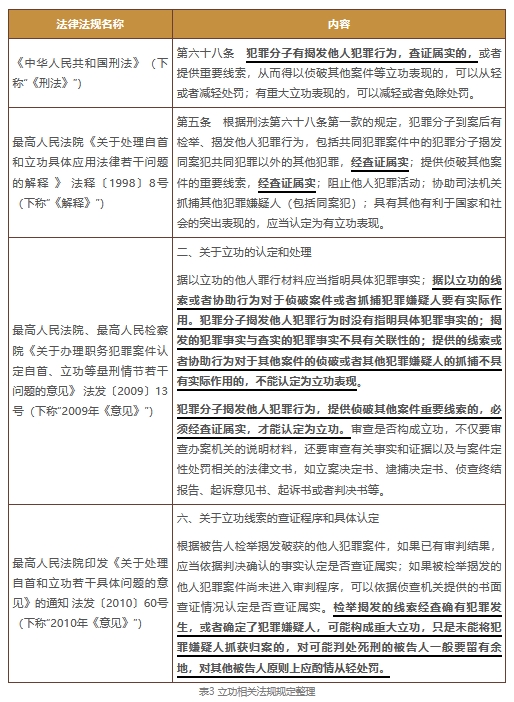

论及立功制度的立法初衷,在相关法律条文中已有强调,即被告人的检举揭发、线索提供、协助抓捕等行为,必须对其他案件的侦破产生实际效果,方能认定立功情节成立。

首先,从立功制度的设立目的看,立功制度的深层法哲学思想为功利主义,刑法设立立功制度,在于鼓励犯罪人积极主动地检举揭发其他犯罪行为,从而减少司法成本,同时能够查处更多犯罪,消弭社会隐患,维护社会稳定。[6]若被告人的检举揭发行为没有对案件起到积极的效果,则无法实现立法者预想的功利效果。

其次,现行司法解释、意见关于立功认定规则的表述中,多次提及“查证属实”“实际作用”等字眼,表明现行司法解释、意见都强调被告人的检举揭发行为必须对其他案件的查获具有实质性帮助,方能构成立功。由此可知,这一“实效性”标准是评判立功成立与否的核心要素。[7]

笔者认为,认定揭发型立功的“实效性”标准,应从明确性、有效性、关联性三个方面具体展开:

一、明确性:检举揭发行为指向的对象、事实需明确

根据《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第2条第2款的规定,据以立功的他人罪行材料应当指明具体犯罪事实,犯罪分子揭发他人犯罪行为时没有指明具体犯罪事实的,不能认定为立功表现。

由此可见,被告人的检举揭发行为需要有具体、明确的内容,包括犯罪时间、地点、人为、情节等基本要素,且必须达到“使得办案机关能够在被检举揭发人与某种犯罪事实之间建立合理的联系”。因此,提供的揭发检举、提供线索应当清晰。若揭发检举的事实过于抽象、模糊,显然不能起到节约司法资源、提高诉讼效率的作用,则被告人的行为不能被认定为立功。同时,这也意味着被告人主观上应当对检举揭发指向的其他犯罪事实具有概括性认识,虽对其主观认识并不要求十分精确,但至少不能作出不符合社会生活常理的猜测。

二、有效性:检举揭发行为须为查证犯罪提供实质性帮助

立功作为一种法定从宽情节,要求被告人的检举揭发行为应指向有效性结果。根据刑法及司法解释的规定,检举揭发的对象必须是需要依刑法追诉的犯罪人,检举揭发的内容必须是需要依刑法追诉的犯罪事实。被检举的行为经查证属实,且构成刑法意义上的犯罪行为,是构成揭发型立功的前提要件。若被告人的行为未被查证属实,则不能实现节约司法资源、提高诉讼效率的目的,对于被告人不能认定为立功。

三、关联性:查获犯罪事实与检举揭发行为之间须具备因果关系

在认定揭发型立功时,需要审查被告人的检举揭发行为与查证属实的犯罪行为之间是否具备因果关系。

一方面,对因果关系的认定不能过于宽泛,否则可能会造成被告人存在“窃取”侦查机关侦破成果之嫌,也导致偶然因素成为决定立功成立与否的关键要素,这显然是逻辑不严谨、结果不公平的,如被告人揭发检举某项违法行为,但执法机关在查处该项违法行为时,又偶然发现了被检举人其他犯罪行为并经查证属实的,显然不能认为偶然发现的犯罪行为与被告人的检举揭发行为之间存在因果关系;

另一方面,对因果关系的认定尺度如过于狭窄,则会损害被告人检举揭发的积极性,如被告人检举揭发被检举人的某项犯罪行为,在犯罪类型上属于必要共同犯罪的,则其他共同犯罪人的犯罪行为显然也在被告人检举揭发的“射程”之内,被告人的检举揭发行为与共同犯罪人被查获的后果之间,均具有因果关系,而不能因为被告人仅指出一人的具体姓名而未指出其他共同犯罪人的具体姓名、特征,就仅认定被告人就其中某一人的犯罪行为成立立功情节。

综上,笔者认为,只要被告人的检举揭发行为同时符合明确性、有效性、关联性的要求,即可认为检举行为符合立功的“实效性”标准,应当认定构成立功。

三、标准嵌套:被检举人未到案不影响检举行为符合立功的“实效性”

笔者认为,在对揭发型立功的“实效性”标准作具体厘定的基础上,再将标准嵌套到争议焦点中,相关疑难问题就能迎刃而解。以现行法律考察、刑法目的与公平原则的内在逻辑把握、“实效性”标准的考量三个方面作为切入点,可以得出,在揭发型立功中,若被告人检举揭发的行为符合“实效性”标准,即使被检举人由于各种原因未归案的,也不影响被告人构成立功情节。

一、现行法律的考察

根据对现行法律法规中关于立功具体规定的梳理,在《刑法》《解释》、2009《意见》、2010《意见》中,均未将被检举人实际到案作为认定揭发型立功的成立条件。如《刑法》第六十八条规定:“犯罪分子有揭发他人犯罪行为,经查证属实的,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件等立功表现的,可以从轻或者减轻处罚”,可见《刑法》将“揭发他人犯罪行为经查证属实”与“提供重要线索从而得以侦破其他案件等行为”规定为立功的并列条件。因此,揭发他人犯罪行为的,只要求“查证属实”即可构成立功,该部分内容强调的是客观上是否存在犯罪事实、是否存在犯罪行为人,从条文表述来看,揭发型立功与提供线索型立功的关键区别在于,前者的成立并不要求被检举人到案。此外,《解释》第五条以列举的方式对立功的表现进行了更加具体的规定,但仍未将被检举揭发人到案作为揭发他人犯罪行为构成立功的条件。因此,认为被检举揭发人到案是揭发他人犯罪行为构成立功的必备要件之观点,缺乏明确法律依据。[8]

二、刑法目的与公平原则的内在逻辑把握

如上述,刑法设立立功制度之目的,旨在节省司法资源、促进犯罪分子悔过自新。就揭发型立功而言,被告人检举揭发的犯罪行为,只要经过司法机关查证属实,就已然对于打击犯罪、侦破案件起到现实的积极作用,实现了立功制度的立法目的,而至于被检举人是否实际到案,则并不是由被告人所控制掌握的,不能以此为由将被检举人未能到案的不利后果归于被告人承担。

三、“实效性”标准的考量

在被检举人未到案的情形下,基于揭发型立功“实效性”的考量,并不影响被告人立功情节的成立。

首先,只要被告人检举揭发的信息中,具有明确的对象、明确的犯罪事实,即符合“实效性”中“明确性”的要求,司法机关在收到明确的检举揭发信息时,被告人对相关犯罪行为的侦查即已提供实质性的帮助。其次,被检举人未到案不影响“查证属实”的成立,如涉众型犯罪中,被检举人由于各种原因未能到案,但其他同案人已到案的情况下,如根据主客观证据足以证明被检举人的犯罪行为属实,应当认定为“查证属实”,符合揭发型立功认定标准中的“有效性”要求。最后,被检举人未到案不影响检举行为与查获结果关联性的认定。如上述,被检举人的犯罪事实经在案主客观证据印证,即属于犯罪事实“查证属实”,在查证的犯罪事实与揭发检举行为之间即已建立因果关系,换言之,只要被告人的检举行为使得被检举人的犯罪事实最终得以查证属实,即已经为案件的侦查起到实际作用,可以认定成立立功。

综上,笔者认为,在被检举人未到案的情形下,被告人的检举揭发行为是否成立立功,关键在于判断被告人行为是否符合“实效性”的标准,而不能以被检举人未实际到案为由,做出被告人不构成立功情节的认定。

四、标准的延伸:被检举人在法院判决生效后到案而检举行为经查证属实符合立功“实效性”的处理

如前述,在被告人的检举行为符合明确性、有效性、关联性的“实效性”标准时,即使被检举人未到案,也可认定被告人构成立功。反之,如因被检举人未到案而导致被告人的检举行为未能符合“实效性”要求的,则在判决时不能认定被告人构成立功,但判决生效后,如被检举人实际到案,且经过司法机关的审查,对其犯罪行为查证属实的,导致被告人的检举行为至此终于符合立功“实效性”的标准,此时应当对被告人如何处理?是裁定减刑还是启动审判监督程序?

针对该问题,最高人民法院研究组曾以赵某盗窃案为例分析提出“赵某虽然在公安侦查阶段即检举他人的杀人犯罪行为,但未经查证属实,原判不认定其具有立功表现是正确的。但鉴于判决发生法律效力后,赵某检举的他人犯罪案件得以侦破,且立功是决定被告人量刑轻重的重要事实,故本案属于《刑事诉讼法》第204条第(1)项规定的‘有新的证据证明原判决、裁定认定的事实确有错误’的情形,人民法院可以通过审判监督程序进行改判。另外,赵某在公安侦查阶段检举他人犯罪的行为,不属于《刑法》第78条规定的在刑罚执行期间有立功表现可以减刑的情形,故不能因此而对其适用减刑。”[9]

由此可见,被检举人实际到案后,若被告人的检举行为最终能通过“实效性”标准的检验,则仍应当认定被告人构成立功,并可以通过启动审判监督程序,针对被告人的立功表现重新调整量刑。

四、结语

立功制度的实践应用,应兼顾公正与功利两种价值的实现,既不能用过于宽泛的拉伸标准,也不能用过于限缩的收紧尺度,从而损害被告人“戴罪立功”的积极性。因此,清晰、有效的厘定立功认定的“实效性”标准至关重要,通过以“实效性”为核心的审查,可以更准确地评价被告人的检举揭发行为,进而妥善处理立功认定中的疑难复杂问题,确保立功制度既能彰显公正,又能实现有效激励。

注释:

[1] 赵某、朱某走私、贩卖、运输毒品案,江苏省苏州市中级人民法院刑事判决书,北大法宝评析案例。

[2] 张某某挪用公款案,山东省济阳县人民法院刑事判决书,(2013)济阳刑初字227号。

[3] 张某贩卖、运输毒品案,重庆市高级人民法院刑事判决书,(2013)渝高法刑复字第00099号。

[4] 陈某等生产、销售伪劣产品案,深圳市中级人民法院刑事判决书,(2014)深中法刑二终字第609号。

[5] 钟某贩卖毒品案,广东省佛山市中级人民法院刑事判决书,(2016)粤06刑终1114号。

[6] 王晓东、段凰:《职务犯罪中认定立功问题》,《法律适用》2022年第10期,第81页。

[7] 潮州市人民法院:《如何认定立功的“实效性”标准》,广东法院网于2018年10月9日发布。

[8] 万晓佳:《认定立功的五个实务疑难问题》,中国法院网于2014年5月12日发布。

[9] 最高人民法院司法观点集成(新编版)·刑事卷V》 第2953页 ,观点编号1462。

- 相关领域

- 经济犯罪与刑事合规