一、引言

新《公司法》第15条规定,公司对外提供非关联担保的,需要按照公司章程规定,董事会或者股东会决议;公司为公司股东或者实际控制人提供关联担保的,则应当经股东会决议。未获得适格公司决议,法定代表人私自对外签订担保合同的,构成越权担保。相对人善意的,越权担保对公司发生效力;相对人非善意的,越权担保不对公司发生效力。

从立法者的角度来讲,新《公司法》第15条是为了规范法定代表人私自以公司名义对外担保的行为,并要求相对人(即债权人)尽到对公司决议的合理审查义务。但在实践中,法定代表人(通常自身是控股股东或受其操控)却依然频频以公司名义恶意担保,债权人即使明知法定代表人超越权限乃至存在恶意串通,却可以以其未对公司决议进行实质审查为由,制造不知越权的表象并接受担保。这一现象与机械适用《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》(以下简称《担保制度解释》)第7条的司法实践存在密切关联。[1]本文将先从理论逻辑切入,剖析越权担保中公司承担缔约过失责任的法理基础,然后从多个角度揭示当前司法实践中存在的问题,为规范法律适用提供一定参考。

二、公司承担责任的理论逻辑

(一)法人实在说

对于法人本质的理解存在法人拟制说和法人实在说两种学说,而我国《民法典》采法人实在说。[2]建立在“法人实在说”的基础上,《担保制度解释》第7条的制度逻辑如下:

- 第一,在效果归属层次,因为无论法定代表人是否越权,法定代表人的法律行为与公司的行为均具有同一性,所以越权代表的法律效果无需公司追认即自动归属于公司,公司成为法定代表人所签订担保合同的当事人。[3]

- 第二,在效力认定层次,相对人(债权人)非善意时,越权代表所订立担保合同的效力,法律规定是对公司“不发生效力”,但实质上就是合同无效。[4]

- 第三,公司作为担保合同当事人,对担保合同无效存在过错的,需承担缔约过失责任。根据最高法民事审判第二庭编写的《最高人民法院民法典合同编通则司法解释理解与适用》[5]及《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》(后述简称为“最高法民二庭著作”)中的观点,“法定代表人、负责人的越权代表行为,仍然是法人、非法人组织的行为,在代表行为无效情况下,法人、非法人组织有过错的,仍应承担赔偿责任,其性质属于缔约过失责任。”[6]

(二)相对人“非善意”的情形

根据《担保制度解释》第7条第5款可知,判断相对人是否“善意”,关键在于考察相对人是否对公司决议尽到“合理审查义务”。如何判断相对人是否尽到合理审查义务,此处不再予以赘述,但仍需特别注意“相对人明知决议系伪造、变造”的情况。根据最高法民二庭著作中的观点,相对人明知决议是伪造或者变造而接受担保,往往可以认定法定代表人与相对人构成“恶意串通”。[7]而根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>合同编通则若干问题的解释》(简称《合同编通则解释》)第23条的规定,若法定代表人与相对人构成恶意串通,则公司可以据此免责。[8]

(三)公司的“过错”

根据《担保制度解释》第7条的规定,相对人知道或应知越权代表时,其请求公司承担赔偿责任的前提是公司具有过错。问题是,此种过错究竟是法定代表人的过错,还是公司自身的过错?根据最高法民二庭著作中的观点:“此种过错是公司自身的过错,主要表现为对法定代表人的选任监督过错,以及公章管理等方面的过错。我们认为,《民法典》对法人采实在说而非拟制说,将法定代表人作为法人的机关而非代理人,故此种过错应该是公司自身的过错而非法定代表人的过错。”[9]

从裁判实践的角度来看,最高法所作出的多个有关法代越权对外担保案例中,裁判说理部分均从公司的公章管理、法定代表人管理方面认定公司的过错。[10]值得注意的是,在《担保制度解释》正式生效后,根据其第9条的规定,法定代表人越权对外提供担保,相对人非善意时,若公司属于上市公司的,则不再考察公司是否存在过错,上市公司一律不承担责任。[11]

三、《担保制度解释》第7条适用的实践困境

最高人民法院设计《担保制度解释》第7条是为了更好地保护对担保人情况了解有限的债权人,在实践中债权人明知法定代表人超越权限乃至存在恶意串通情况下,该条款的适用却可能偏离保护债权人的初衷,反而成为了恶意债权人与法定代表人获利的工具,甚至产生鼓励不诚信的负面效果。

(一)“信赖”的区分和过错份额论证的缺失

1、表见代表中的“信赖”

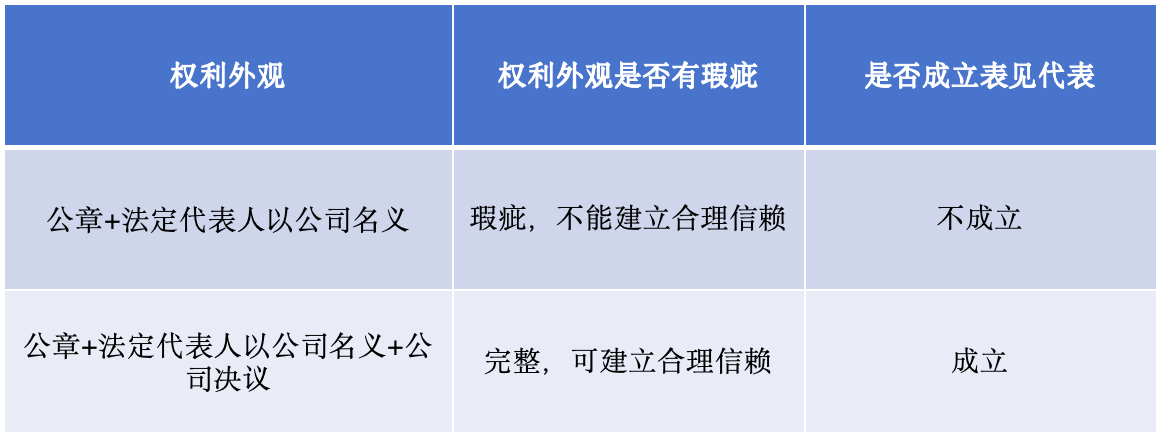

何为表见代表的“信赖”?《担保制度解释》第7条第(二)项摒弃了以往“公章至上”的理念,公司决议也是组成相对人合理信赖的“权利外观”的一部分。

因此若相对人仅凭借法定代表人身份及公章便订立担保合同,而未尽合理审查义务,则其构成非善意。表见代表理论中的“信赖”,用于判断相关法律行为是否对公司发生效力,而非用于判定公司在合同无效时所需承担的缔约过失责任。

2、缔约过失责任中的“信赖”

缔约过失责任所保护的“信赖利益”,系指当事人基于对合同成立并有效的合理信赖而遭受的损失。在担保合同未经公司决议的场合,相对人若未履行合理审查义务,则可能被认定为知道或应当知道合同存在效力瑕疵。在此情况下,相对人实际上并未建立起对“合同有效”的真正信赖,因而也难以主张全部信赖利益的赔偿。[12]

然而,在越权担保公司承担缔约过失责任的审判实践中,存在将公章或法定代表人身份直接等同于“权利外观”或债权人对“合同有效信赖”的直接依据,并判定公司承担较重责任的实践倾向。例如,有裁判观点认为,公司因公章管理不善,可能导致第三人相信法定代表人具有代为缔约的“权利外观”。

笔者认为,表见代表中的“信赖”判断,本质上是一种“有无”性质的识别,即权利外观是否足以使相对人产生合理信赖,从而决定行为是否对公司发生效力。然而,若将此种逻辑直接套用于缔约过失责任领域,则容易导致公司在多数情况下被认定应承担较重责任,未能充分体现责任与过错相适应的原则。

相较而言,缔约过失责任中的“信赖”则应理解为一种“程度”问题,其核心在于合理划分各方过错对损失产生的影响。[13]在相对人未履行合理审查义务、自身存在较大过错的情形下,其应对所谓“信赖利益损失”承担相应部分的责任,甚至主要责任。法院在裁量时,需注意区分表见代表中的“权利外观信赖”与缔约过失中的“合同有效信赖”,避免将二者简单混同,从而在责任分配中更准确地体现过错与责任相适应的原则。

3、过错份额论证的缺失

根据上述讨论可知,公司并不必然因为公章、法定代表人等权利外观而承担责任,而是要根据公司的过错和相对人的过错情况,来分配双方承担责任的份额。建立在上述论证的基础上,我们再来讨论公司的过错,和公司根据其过错应当承担的赔偿份额。

举例而言,当担保合同依据《担保制度解释》第7条第(二)项而无效时,若公司存在“假借订立合同,恶意进行磋商”和“故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况”这两种恶意程度较高的行为,无论相对人过错程度如何,都应当依据《担保制度解释》第17条,让公司承担顶额的赔偿责任,即债务人不能清偿部分的二分之一。相反,若公司仅存在轻微过失,过错程度较低,而相对人明知公司决议不适格,对合同无效存在故意,那么二者应各自承担“相应的责任”,依据《担保制度解释》第17条,公司应当在债务人不能清偿部分的二分之一范围内承担尽可能低的责任,甚至免除公司的责任。

然而在实践中,(2021)最高法民终511号、(2019)最高法民终451号、(2021)最高法民终355号等案中,法院都径直基于公司的“公章管理过错”或“法定代表人管理过错”,让公司承担法律规定范围内顶额的赔偿责任,即债务人不能清偿部分的二分之一。[14]这种径直让公司承担顶额赔偿责任的做法,可能并不符合《民法典》第157条过错各方承担“相应责任”的规定,以及《民法典》第592条规定的过失相抵原则的精神。

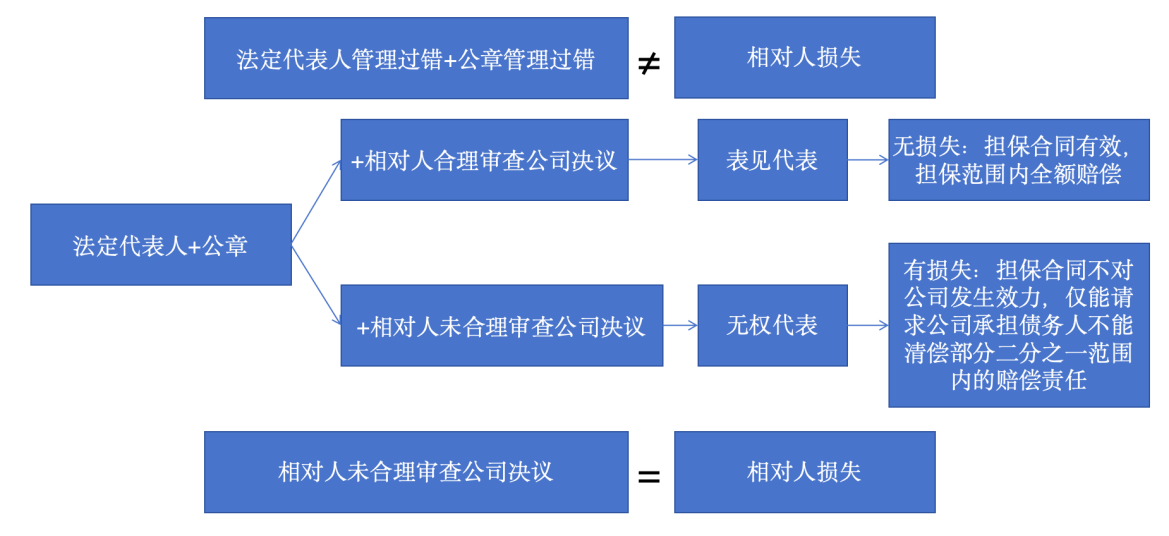

(二)因果关系论证的缺失

从因果关系的角度来看,法院裁判中虽然提到公司的“公章管理过错”和“法定代表人管理过错”,却没有进一步的论证这两种过错与相对人损失之间的因果关系。根据上述论证,在相对人非善意的情况下,应当根据相对人和公司之间过错程度,各自承担相应的责任。但是,承担责任的前提,是一方的过错与另一方的损失存在因果关系。而法院裁判中提到的这两种公司的“过错”实际上与相对人的损失之间并不存在强因果关系,[15]理由如下:

根据《担保制度解释》第7条第(二)项、第17条的规定,即使存在公司公章、法定代表人身份这两个要素,如果相对人没有合理审查公司决议,构成非善意,则相对人只能在债务人不能清偿部分的二分之一范围内要求公司赔偿。此时,相对人遭受的损失为无法要求担保人承担担保责任的损失,以及为订立担保合同所支付的费用,《担保制度解释》第17条将其等同于“债务人不能清偿部分”。[16]而相对人的这种损失,是由于相对人自身没有合理审查公司决议导致的,而并非是所谓的公司“公章管理过错”“法定代表人管理过错”导致的。

一个反驳上述观点的角度是,如果没有“法定代表人身份+公章”两个要素,相对人就不会签署担保合同,从而就不会遭受损失,所以公章管理过错、法定代表人管理过错与相对人损失存在因果关系。但这是用条件关系去解释因果关系,属于对因果关系链条的过度扩张。“法定代表人身份+公章”与相对人损失之间并不存在相当因果关系,二者间的关系如下图所示:

可见,“法定代表人身份+公章”并非相对人遭受损失的原因。即使公司真的存在法定代表人管理过错、公章管理过错这些所谓的过错,也仅仅是提供了“法定代表人+公章”这两个要素,相对人依然可以通过合理审查公司决议,来避免自己的损失。“法定代表人身份+公章”是大多数公司的法定代表人可以轻易提供的一种客观条件,正因如此,新《公司法》第15条才课以相对人对公司决议合理审查义务,以确保公司的意思表示真实,并促使社会公众摒弃“公章至上”的传统理念。在相对人非善意情况下,相对人未合理审查公司决议,主动选择接受无效担保合同,才是导致其遭受损失的直接原因。

应注意的是,上述结论并不意味着,《担保制度解释》第7条第(二)项、第17条规定的公司依据其过错承担缔约过失责任没有用武之地。例如,公司关联担保中,却由董事会出具决议,而相对人未尽合理审查义务,与公司签订担保合同导致担保不对公司发生效力。此时,公司故意出具不适格决议,可能构成《民法典》500条规定的恶意磋商、故意隐瞒重要事实等违反诚实信用原则的行为,从而与相对人的损失存在因果关系。

司法实践中,对因果关系的认定在很大程度上依赖于法官的自由心证,因而天然带有一定的不确定性与难以标准化的特征。在此背景下,对因果关系问题的探讨,一方面旨在抛砖引玉,引发更多对责任构成要件的审慎思考;另一方面,也期望提示裁判机关在认定公司责任时,更加充分关注相对人自身是否尽到合理审查义务、是否存在较大的过错,并进一步依据双方过错的程度来合理分配责任,而非仅以公司内部管理瑕疵作为归责的主要依据。

在相对人非善意的情况下,其损失主要源于自身未尽合理审查义务,而与公司的公章或法定代表人管理行为之间缺乏相当的因果联系。即便对因果关系持不同理解,也应注意到,所谓公章或人员管理方面的瑕疵,在商业实践中普遍存在,其过错程度相较于相对人未履行审查义务而言通常较为轻微。因此,在相对人非善意时,应当考虑减轻,甚至免除公司的责任。

(三)公司所谓“过错”的认定过于严苛

根据最高人民法院的理解,《担保制度解释》第17条中公司的“过错”,主要指对法定代表人的管理存在过错,以及公章管理不善的过错。但在实践中,从上述最高法判决的案例中可知,法院采取“过错推定”的方式认定公司的过错,即只要法定代表人动用公章签署了担保合同,就认定公司存在管理过错,而无需相对人对此进行举证。

公司想要推翻法院上述“过错”的推定是很难的。在实践中,公章往往交由法定代表人保管,公司也不可能时时监控法定代表人对外签订合同的行为,更何况多数情况下法定代表人也是公司控股股东,公司更难以约束其行为。而法定代表人越权签署担保合同时,往往加盖公司公章,这使得大多数情况下公司不得不承担上述“过错”。最终,在实践中,缔约过失责任中的“过错”这一要件被虚置,公司实质上承担严格责任。

实际上,这并非是大多数公司的“管理”制度存在问题,而是要求公司时刻监管或及时制止法定代表人的越权代表行为可能并不合理。公司授予法定代表人一般性的代表权,是基于交易效率的考虑。如果法定代表人事事都要经过向公司报备或公司批准才能做出,或者每次使用公章都需要公司批准,不仅违反了代表制度设计的本意,也不符合大多数公司的实际情况。因此,法定代表人使用公司公章对外签署合同,本就不是一种过错,而是公司基于效率考量的一般做法。这种让公司基于公章、法定代表人“管理不善”便承担责任的裁判思路,实际是基于风险归责的报偿原理,并未真正考察公司的过错。[17]

缔约过失责任制度,是为了保护交易方对合同成立、生效的善意信赖,平衡双方的利益与损失而设计的。而法院这种对公司过错的严苛认定违反了信赖保护原则,导致了信赖保护的异化。只要法定代表人凭借公章与相对人签署担保合同,相对人无需审查公司决议,法院也会判决公司存在上述管理过错,进而公司承担债务人不成清偿部分二分之一范围内的责任,甚至部分法院会判决公司承担此范围内顶额的责任。这使得该制度偏离了立法本意,其既不是保护相对方“信赖”,也不是弥补相对方损失,而是帮助相对人通过法律机制获利。法律本应惩戒不诚信行为,却成为了恶意相对人的获利工具,这也将导致新《公司法》第15条鼓励相对人合理审查公司决议、摒弃“公章至上”思维的立法理念最终落空。

(四)债权人审查责任机制的扭曲

目前法院建立的这种裁判规则,可能产生一种危险的反向激励:对于一个理性的相对人而言,最经济的做法或许是故意不实质审查公司决议。

根据对相对人“非善意”认定的论证可知,目前根据最高院的观点,仅支持一种情况下公司可以免责,那就是相对人与法定代表人之间恶意串通。[18]因此,在相对人判断法定代表人有可能不能提供真实决议的情况下,如果相对人认真审查公司决议,发现决议伪造,在明知决议伪造的情况下继续与法定代表人签署担保合同,则可能构成恶意串通,导致担保合同无效且公司根据《合同编通则解释》第23条免责。而如果相对人完全不审查公司决议,反而只会构成非善意,而不可能构成恶意串通,此时可请求公司承担“公章管理不善”、“法定代表人管理不善”的过错赔偿责任,稳定获得公司的较大额赔偿。进而,在相对人判断法定代表人有可能不能提供真实决议的情况下,其故意不审查决议反而比审慎审查决议的收益更高,与《公司法》第15条旨在引导债权人合理审查公司决议的立法目的难以完全契合。

有鉴于此,笔者建议,从鼓励诚实信用的角度出发,如果在担保合同的缔约过程中,即便不存在恶意串通,债权人知道或应当知道担保人公司决议系伪造,但仍然假装不知情并接受担保,那么此种情形下,应当视情节认定债权人存在过错,并减轻或免除公司的缔约过失赔偿责任。对于债权人知道或应当知道担保人公司决议系伪造这一事实,举证责任应当由挑战担保合同效力的一方负担,举证方可以从担保合同的磋商过程、伪造的显著程度、相关人员是否获取不正当利益等角度进行举证。

四、结论

新《公司法》第15条与《担保制度解释》第7条在法人实在说的理论基础上,不仅确立了相对人合理审查决议的义务,也确立了法定代表人越权担保时,即使相对人非善意,公司仍可能因自身过错承担缔约过失责任的规则。该设计在理论上具有一定的合理性,旨在平衡公司与相对人之间的利益,维护交易安全与合理信赖。

然而,在司法实践中,公司缔约过失责任的适用仍存在若干值得关注的问题:

- 第一,对“信赖”概念的适用,表见代表与缔约过失两种语境下的“信赖”在功能与认定标准上存在差异,实践中对该差异的把握仍有进一步厘清的空间。

- 第二,在因果关系与过错比例的认定方面,部分裁判对“公章管理过错”或“法定代表人管理过错”的表述较为概括,对相关过错与损失之间的因果关系论证尚显不足,同时在对“相应责任”的具体裁量中,对《民法典》过失相抵原则的运用亦可进一步深化。

- 第三,对公司“过错”的认定过于严苛和泛化,在一定程度上架空了过错要件,使公司承担近乎严格的责任,不仅与法人代表制度注重效率的设计初衷有所偏离,还可能诱发道德风险,助长相对人的机会主义行为。

- 第四,当前裁判规则可能扭曲债权人审查责任机制,变相鼓励债权人不实质审查审查决议,与新《公司法》第15条的立法目的难以完全契合。

因此,未来司法实践应更加注重对公司过错、债权人过错与债权人损失之间的因果关系的审查,根据双方过错程度分配相应责任,避免机械适用法律,真正实现缔约过失责任制度平衡双方利益与维护交易安全的功能。同时,立法与司法解释也应进一步明确“公司过错”的认定标准和完善债权人合理审查责任的机制,增强裁判的可预期性、鼓励债权人适当审查以抑制越权担保的发生。

注释:

[1]《担保制度解释》第7条:“...(二)相对人非善意的,担保合同对公司不发生效力;相对人请求公司承担赔偿责任的,参照适用本解释第十七条的有关规定。...”

[2]《民法典》第61条规定:“依照法律或者法人章程的规定,代表法人从事民事活动的负责人,为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动,其法律后果由法人承受。”

[3]如果是在法人拟制说的视角下,则法定代表人将被视为公司的代理人。根据《民法典》第171条,无权代理行为未经追认,对被代理人不发生效力,后果由行为人和相对人根据过错自行承担。根据无权代理的理论,公司不追认法定代表人越权代表行为的,越权代表行为的法律效果不归属于公司,公司不是法律关系的当事人,无需承担责任。

[4]“关于越权代表,《民法典》第504条仅区分善意与恶意两种情形:善意的,合同有效;恶意的,合同对公司不发生效力,与无效结果上并无区别,...”最高人民法院民事审判第二庭:《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》,人民法院出版社2021年5月第1版,第137页;《九民纪要》第17条的表述也可以佐证上述观点,“人民法院应当根据《合同法》第50条关于法定代表人越权代表的规定,区分订立合同时债权人是否善意分别认定合同效力:债权人善意的,合同有效;反之,合同无效。”

[5]《合同编通则司法解释》第20条规定了法定代表人越权代表,且相对人非善意时,公司有过错的,应当根据《民法典》第157条承担缔约过失责任,与《担保制度解释》第7条的逻辑一致,只是适用面更广,适用于法定代表人越权订立的所有合同。因此,笔者也参考了该书中的有关论述。最高人民法院民事审判第二庭、研究室:《最高人民法院民法典合同编通则司法解释理解与适用》,人民法院出版社2023年12月第1版,第244页。

[6]最高人民法院民事审判第二庭:《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》,人民法院出版社2021年5月第1版,第133页。

[7]“根据《民商事审判会议纪要》第20条第2句的规定,公司只要举证证明债权人明知法定代表人超越权限或者机关决议系伪造或者变造的,就无须承担责任。我们认为,只要法定代表人不能提供适格决议,相对人就应该明知其超越权限提供担保,但这仅表明相对人是恶意的,并不能进一步推导出公司自身无过错。而只要公司自身存在过错,其就应承担责任,故公司不能仅以相对人明知超越权限为由主张免责。值得探讨的是,相对人明知决议是伪造或者变造仍然接受担保,公司能否免责?对此存在不同观点。有观点认为,公司仍然不能免责,因为没有决议公司都要承担责任,伪造或者变造决议相当于没有决议;且伪造、变造决议表明法定代表人或者公司仍然具有过错故不能免责。我们认为,相对人明知决议是伪造或者变造仍然接受担保,往往可以认定法定代表人与相对人恶意串通损害公司利益,公司可以据此免责。”最高人民法院民事审判第二庭:《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》,人民法院出版社2021年5月第1版,第138页;最高人民法院民事审判第二庭、研究室:《最高人民法院民法典合同编通则司法解释理解与适用》,人民法院出版社2023年12月第1版,第248-249页。

[8]《合同编通则解释》第23条:“法定代表人、负责人或者代理人与相对人恶意串通,以法人、非法人组织的名义订立合同,损害法人、非法人组织的合法权益,法人、非法人组织主张不承担民事责任的,人民法院应予支持。法人、非法人组织请求法定代表人、负责人或者代理人与相对人对因此受到的损失承担连带赔偿责任的,人民法院应予支持。”

[9]最高人民法院民事审判第二庭:《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》,人民法院出版社2021年5月第1版,第138页;最高人民法院民事审判第二庭、研究室:《最高人民法院民法典合同编通则司法解释理解与适用》,人民法院出版社2023年12月第1版,第248页。

[10]山东省再担保集团股份有限公司与青岛胶州三河建设投资有限公司等金融借款合同纠纷上诉案(2020)最高法民终908号;芒果传媒有限公司、中南红文化集团股份有限公司合同纠纷二审民事判决书(2020)最高法民终1161号;湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司、雪松国际信托股份有限公司等金融借款合同纠纷民事二审判决书(2021)最高法民终511号;亿阳信通股份有限公司与安徽华地恒基房地产有限公司借款合同纠纷上诉案(2019)最高法民终451号;甘南鸿运矿业有限责任公司、青海聚丰典当有限公司典当纠纷二审民事判决书(2021)最高法民终355号。

[11]《担保制度解释》第9条:“相对人未根据上市公司公开披露的关于担保事项已经董事会或者股东大会决议通过的信息,与上市公司订立担保合同,上市公司主张担保合同对其不发生效力,且不承担担保责任或者赔偿责任的,人民法院应予支持。”

[12]公司对外担保的情况下,相应的规范为《担保制度解释》第7条、第17条。在法定代表人对外签署其他合同的情况下,则是适用《合同编通则司法解释》第20条、《民法典》第157条。《民法典》第157条属于对《民法典》第500条的特别规定,各方根据各自的过错承担相应责任,而《担保制度解释》第17条属于对《民法典》第157条的特别规定,为公司承担责任规定了限额。高圣平:《<民法典>第388条第2款(担保合同无效的民事责任)评注》,载《当代法学》2025年第3期,第44-45页。

[13]《民法典》第157条:“民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。法律另有规定的,依照其规定。”

[14]依据废止前《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第7条的规定,过错担保人承担的责任也是“不应超过”债务人不能清偿部分的二分之一,而非确定的二分之一。如今,《担保制度解释》第17条规定的依然是过错担保人在“债务人不能清偿部分的二分之一范围内”承担赔偿责任。

[15]判断因果关系时,应着眼于公司过错与相对人的“信赖利益损失”间的因果关系,包括相对人的直接损失和间接损失。

[16]此处需要区分相对人面临的两种损失:一是“债务人不能清偿到期债务给相对人造成的损失”;二是“担保合同无效给相对人造成的损失”。相对人的权利主张本应包括两个方面:其一,向债务人主张债权;其二,请求担保人在担保范围内承担担保责任。担保范围可能低于债务总额,因此担保合同无效所造成的损失,并不完全等同于债务人不能清偿部分,更准确的说应当是相对人因无法要求担保人承担担保责任而遭受的损失。这是一种间接损失,即缔约机会损失,本有机会找到合适担保手段担保债权,却因无效担保遭受损失。另外还有直接损失,即相对人为担保合同的订立所支付的费用。

[17]“实际上这样的裁判思路采用的是基于风险归责的报偿原理,产生的效果是广泛地承认法人的无过失责任而非过失责任。然而,法人承担责任的目的是赔偿相对人因信赖利益遭受侵害而产生的损害,因此只有具有值得保护的信赖利益的相对人,才应获得损害赔偿的救济。如果相对人不具有值得保护的信赖利益,归属效果已被否定,却又能通过《民法典》第157条的规定获得损害赔偿,信赖保护原则的体系融贯性就会被破坏。基于此,即便法人可能承担损害赔偿责任,仍应考虑究竟在何种主观状态下的相对人利益值得保护。”杨嘉祺:《越权代表行为法律效果之体系阐释——以<合同编通则解释>第20条为中心》,载《社会科学辑刊》2025年第2期,第199页。

[18]最高人民法院民事审判第二庭、研究室:《最高人民法院民法典合同编通则司法解释理解与适用》,人民法院出版社2023年12月第1版,第248-249页;最高人民法院民事审判第二庭:《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》,人民法院出版社2021年5月第1版,第138页。